氣象事業發展是科學發展與民族復興的忠實記錄者,蕪湖國家氣象觀測站是我省唯一被認定的世界百年氣象站。

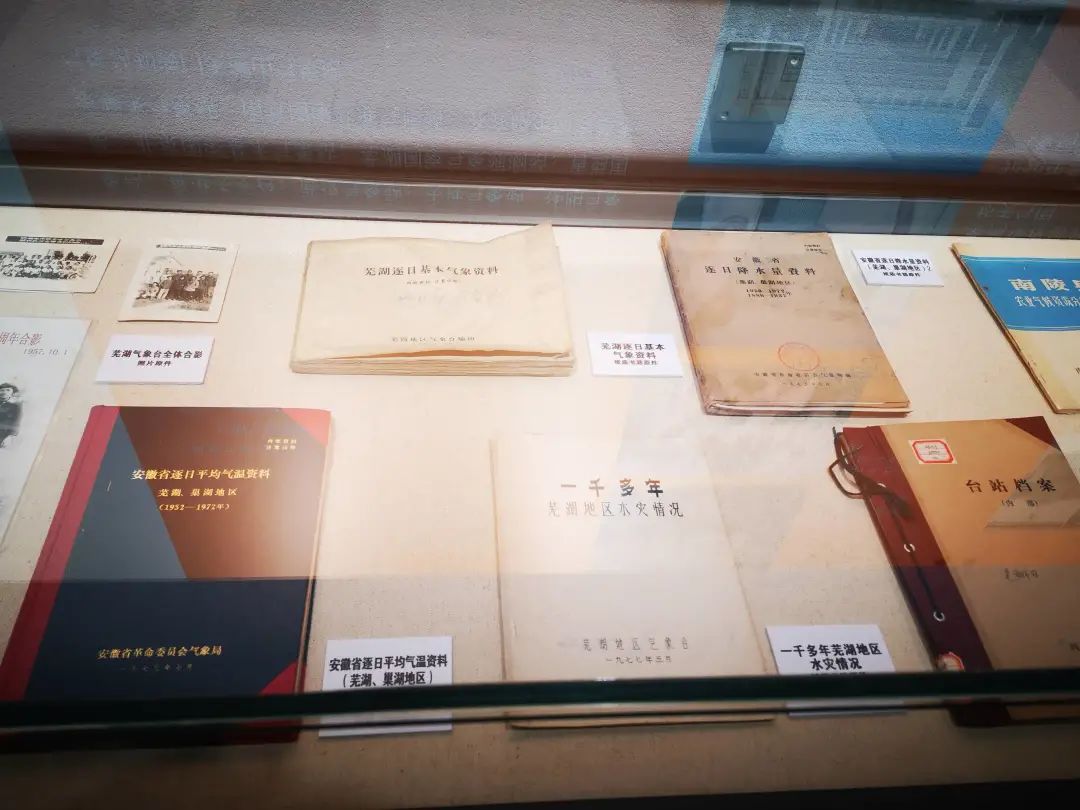

在3月23日“世界氣象日”來臨之際 ,安徽省氣象局、蕪湖市博物館聯合舉辦了《世紀風云——安徽氣象事業百年回顧展覽》,精選了80余件(套)珍貴藏品,生動展示安徽氣象近代以來從無到有從弱到強的發展歷程。在現場看到,展館內陳列了很多年代久遠的氣象史料、珍貴的氣象老照片、上世紀不同年代的氣象觀測儀器。這些史氣象資料紙張已泛黃,有氣象月刊、氣象雜志、老舊的報紙、氣象插圖畫、氣象記錄本、氣象臺站 檔案等。如《群眾管天》、《耕云播雨守豐收》、《一千多年蕪湖地區水災情況》等紙質資料,反映出氣象對社會經濟生活影響巨大。展館內一件件陌生又熟悉的氣象觀測設備引起廣大參觀者的興趣。自記寒暖計、自記溫度計 、空盒氣壓計、空盒晴雨計、風速儀、干濕球溫度……一件件展品古樸安靜地呈現在人們面前。“很多是上世紀20年代、30年代、40年代使用過的觀測設備,都是從我省不同地方收集來的,現在氣象現代化程度很高,但這些設備曾在不同的年代發揮了重要作用。

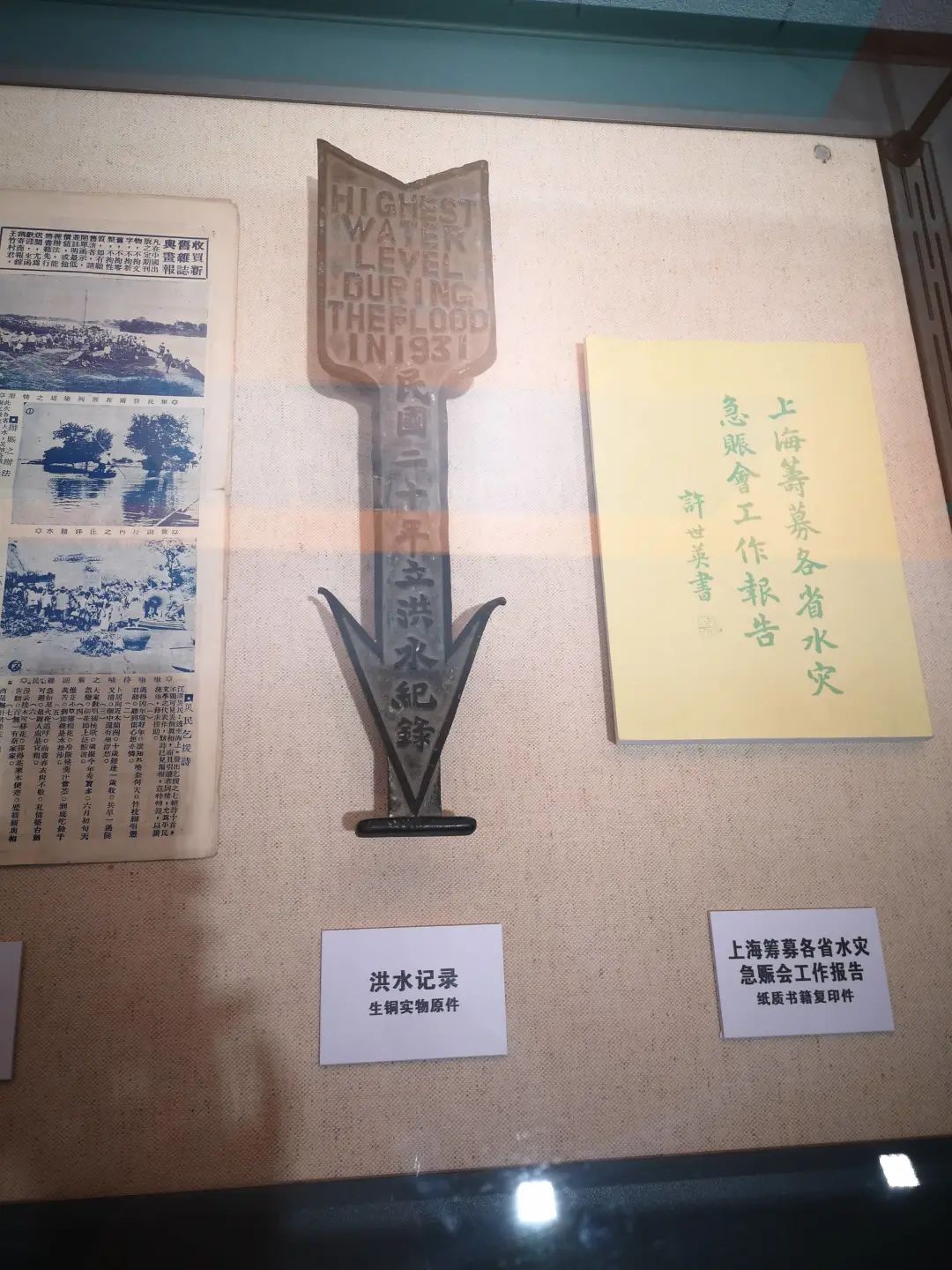

”市氣象局相關人員介紹說。展館內一柄外形像寶劍的生銅器格外受關注,生銅身上用中英文刻著“民國二十年立洪水記錄”幾個字。“民國二十年就是1931年,江淮地區出現了歷史罕見洪水,蕪湖真正成了水城,受災人口無數,這把生銅器是在長江碼頭打撈上來的,民間收藏愛好者贈給了氣象部門,這是氣象歷史大事件的記錄者。”氣象局人員表示。展館四周墻壁上,還一一展出了安徽氣象事業自古以來的發展歷程,尤其是作為世界百年氣象站的蕪湖氣象觀測站的發展軌跡。“看了氣象展覽,感受到氣象對人們生活生產的重要性,清晰地感受到氣象發展的脈絡,尤其是看到藏品,更感到一種歷史的厚重感。”一位參觀人員說。

據了解,展覽展出時間是3月23日-5月23日,廣大市民可前往參觀。# 擁有140多年歷史的蕪湖國家氣象觀測

安徽近代最早的氣象觀測站是蕪湖氣象觀測站,自1880年開始已有140多年歷史。2020年蕪湖國家氣象觀測站被世界氣象組織認定為“世界百年臺站”。早期的蕪湖氣象觀測站坐落在哪里,平時是如何記錄的?經歷了怎樣的發展歷程?

1876年中英《煙臺條約》簽訂后,蕪湖開辟為通商口岸,1877年清政府設立蕪湖海關,1880年設立海關氣象站(測候所),經考證在現存的老海關樓附近。其自1880年3月至1937年11月觀測記錄仍留存于世,是安徽近代氣象觀測持續時間最長、保存最完整的觀測記錄。安徽現存最早的儀器觀測氣象記錄是蕪湖海關氣象站1880年3月的氣象月報表。

蕪湖海關氣象站1880年3月1日正式開展氣象觀測,每天觀測8次,分別是3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時、24時觀測的氣象要素共5項分別為:氣壓、氣溫、降水量、風向、風速、天氣現象。海關觀測業務前期沒有統一規章,1903年11月1日明確了觀測時次和基本項目,1905年海關總署頒布了《氣象工作須知》,統一了觀測工作制度。早期海關氣象觀測沒有專職人員,由海關外籍工作人員兼職,1913年后才吸收國人參加。

向含山縣城的公路像山腳下的褐色綢帶,將人帶到煙火家園。“前面就到縣城了”,司機師傅指著遠方的高樓說。轉彎時,整座縣城似乎是從山褶里滑出來的。難怪,含山因“群山列峙,勢若吞含”得名。

運漕古鎮位于含山縣境內,距今已有千年歷史。這里的地理位置相對偏僻,因此知名度較低,但正是這種低調和寧靜,讓這座古鎮得以保留了原始的風貌和古香古色的建筑風格。

蕪湖市加快推動新能源充電基礎設施建設,全市新能源汽車充換電網絡布局不斷完善。據市相關部門統計,截至目前,包括自用、專用及公用充電樁在內,全市新能源充電樁數量已達3.2萬多個。其中,公用充電樁方面,2022年以前(含2022年)全市僅有2030個公共充電樁;2023年新建2322個公共充電樁;2024年新建2115個公共充電樁;2025年預計新增1943個,實現了公用新能源汽車充電樁市、縣(區)、鄉鎮的全覆蓋,基本形成主城區“10分鐘充電圈”。據介紹,這些并不包括市場上各個企業零散建立的充電樁。

5月1日上午10時許,鏡湖公安分局特巡警大隊民警葉禮成和同事帶著機器警犬來到古城景區。隨著葉禮成的操作,機器警犬挺直"腰板",神氣十足地跟隨民警踏上巡邏之路,它行進時"噠噠噠"的腳步聲,加上不時扭動的腰身和頭部,模樣可愛,迅速吸引了眾多游客的目光。